✏️ In questa edizione di Informapiù si scrive di leapfrogging, trasformazioni tecnologiche, economie intermittenti, ma soprattutto del lavoro e della sua instancabile corsa verso un futuro che non conosciamo ancora.

🎧 La playlist di Informapiù è qui per accompagnarti nella lettura. E per ricordarti che, anche se il mondo accelera, ogni mese puoi fermarti qui a scoprire nuovi brani dal presente, dal passato e — chi lo sa — anche dal futuro. A proposito di futuro: salva i tuoi preferiti, perché a fine mese spariranno. E se ti va, lascia anche un cuore su Spotify: e anche l'algoritmo capirà che questa selezione è la tua preferita dell’internet.

Prima di cominciare 🗳

🏆 Il Bologna ha vinto la Coppa Italia.

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia.

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia.

E sì, Lavoropiù è Sleeve Partner del Bologna che ha vinto la Coppa Italia.

Ripetiamo.

Lavoropiù è Sleeve Partner del Bologna che ha vinto la Coppa Italia.

Lavoropiù è Sleeve Partner del Bologna che ha vinto la Coppa Italia.

Ok, questa notizia era troppo importante per non essere inserita in maniera totalmente randomica a inizio articolo.

📺 Per farti sentire a tuo agio, ci sembra doveroso interrompere la lettura dell’articolo con un inserto pubblicitario.

Qualche giorno prima abbiamo raccontato il tifo bolognese a modo nostro. 👇🐸 Troppo avanti per tornare indietro: che cos’è il leapfrogging?

Negli anni Ottanta, a Mombasa, ma anche a Milano o a Boston, comprare un biglietto del treno era un gesto codificato, diremmo universale: bisognava raggiungere fisicamente la stazione, interagire con una figura (umana) addetta alla biglietteria e formulare una domanda che oggi, pronunciata in stazione, farebbe girare più di qualche testa: “Qual è il prossimo treno per…?”. Roba da cinema d’altri tempi.

Quello che abbiamo alle spalle è un mondo regolato dall’asincronia, ancor più che dalla lentezza: l’interazione verbale, le attese, l’asimmetria informativa. C’è chi è in possesso di determinate informazioni e chi ne controlla altre, lo scambio di queste informazioni genera conoscenza, progresso, successo. E dopo tutto, anche se oggi ci ostiniamo a credere che ogni sapere specialistico sia a portata di mano (o di prompt), il mondo non è cambiato poi così tanto. Il significato è rimasto, veicolato da nuovi significanti. I soliti accordi e disaccordi tra forma e contenuto. Le interazioni si sono spostate altrove, le attese le chiamiamo queue (ma ci viene proposto di pagare per saltarle) e l’asimmetria informativa continua a caratterizzare il mercato del lavoro. Tutto è cambiato, nulla è diverso. A parte il fatto che persino nelle aree rurali del Kenya il biglietto ora si compra con un messaggio di testo. Merito di M-Pesa, un sistema di mobile money nato nel 2007, ben prima che un numero consistente di cittadini avesse accesso a un conto corrente.

Chi non ha mai fantasticato di vivere in un’altra epoca? Piombare direttamente in un tempo lontano nel presente o nel futuro. Un salto di 500 anni indietro ci costerebbe molto probabilmente il rogo per stregoneria. Uno di 500 anni in avanti, a occhio e croce, ci trasformerebbe in reperti antropologici da conservare criogenizzati in un museo (virtuale o fisico, chi può dirlo). Ma quando a saltare insieme a noi è il lavoro – forma, struttura e senso del lavoro – cosa accade davvero?

Lo smartphone – in molte economie primo e unico strumento digitale – è diventato sportello, carta, agente e ricevuta. Questo è leapfrogging: il salto tecnologico che permette a società prive di infrastrutture tradizionali di adottare direttamente tecnologie avanzate, saltando tappe che altrove hanno richiesto decenni di stratificazione industriale, normativa e culturale.

Il termine (letteralmente: salto della rana) è piuttosto noto nelle aule universitarie di economia o di scienze politiche per descrivere quei fenomeni di accelerazione discontinua. Spiega la condizione di quei Paesi – chiamiamoli emergenti, in via di sviluppo o in qualsiasi altro modo – che a un certo punto della propria storia hanno cominciato a correre al doppio o al triplo della velocità a causa di una singola innovazione più accessibile e scalabile. Come passare dal cavallo alla Tesla, senza passare dai carri, dalle carrozze, dalla Belle Époque, dalla 126 e compagnia cantante. Ma quello che sembra progresso, a volte è solo un’altra forma di compressione. In particolare, quando la tecnologia arriva prima delle istituzioni e il digitale sorprende il potere legislativo, l’evoluzione rischia di non essere gentile, ma fortemente diseguale.

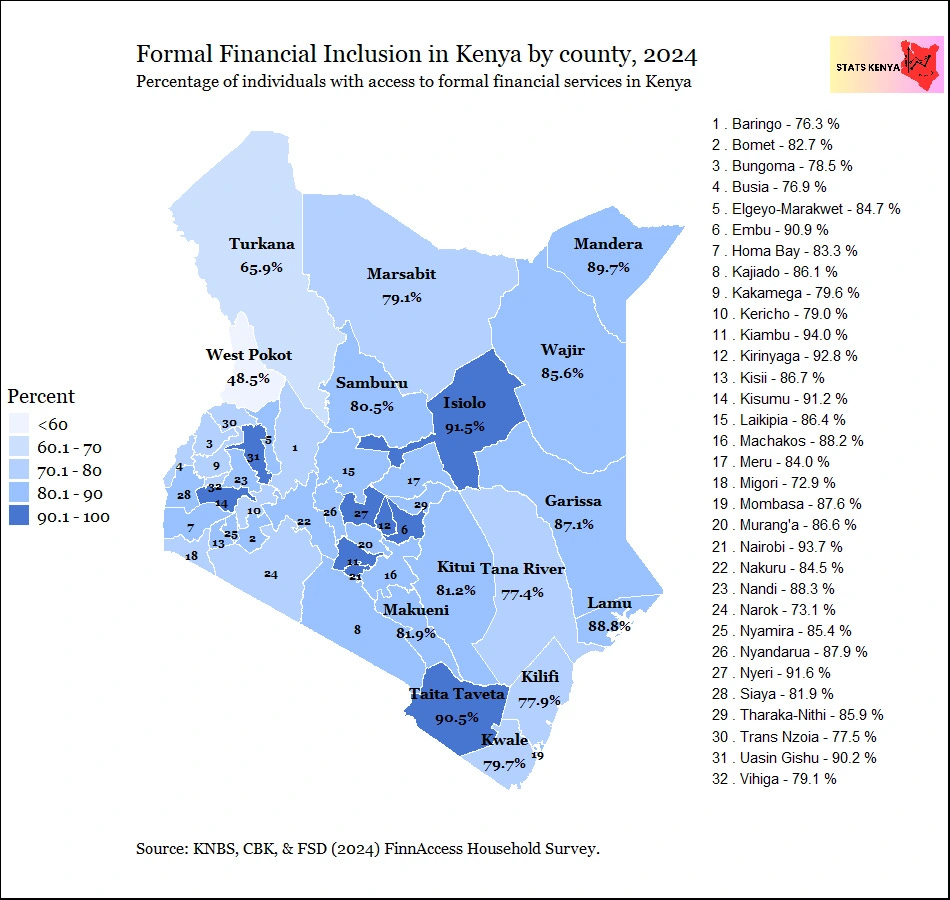

Ogni mattina, Elena apre la casella di posta e trova almeno tre messaggi di Anirudh. Lei è un’ingegnera dei materiali che lavora nella filiera dell’automotive, lui è parte del team R&D delocalizzato a Bangalore. Si scrivono in inglese tecnico, si scambiano modelli termodinamici, simulazioni polimeriche, appunti sulla cristallinità delle resine. Hanno tutte le carte in regola per diventare amici: hanno studi simili, condividono la stessa passione per i catalizzatori organometallici. Eppure, fuori dalla piattaforma di collaborazione non esiste niente. Nessun volto, se non quello stilizzato dell’avatar. Nessun sorriso né silenzio condiviso. Solo fusi orari che si incastrano e file che si aggiornano. A volte Elena si chiede che aspetto abbia Anirudh, e se ride quando scrive “lol”, se dietro quel tono assertivo ci sia nervosismo o ironia. Ma poi la giornata si riempie di review, e il pensiero evapora come un reagente volubile. Non sa se lo vedrà mai dal vivo. Ma ogni volta che salva un file “mod_final2_Anirudh”, ha l’impressione che ci sia più umanità lì dentro che nelle chiacchiere davanti alla macchinetta del caffé a cui partecipa a giorni alterni nell’headquarter iper-moderno collocato in una indistinta provincia italiana.Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, oltre 600 milioni di persone nel continente africano non hanno accesso all’elettricità. Eppure, milioni di loro lavorano già per il mercato globale moderando contenuti, come freelance in ambito creativo o assistenti virtuali. Un report dell’ILO del 2023 ha stimato che nel continente africano nasceranno 230 milioni di lavori digitali entro il 2030. Gli indici più recenti confermano una dinamica ambivalente. Il Kenya, con un tasso di penetrazione di Internet dell’85%, guida la digitalizzazione del continente. Ma il suo ecosistema rimane fragile se comparato alle economie di Asia e America Latina. L’adozione digitale è superiore alla media africana, ma resta inferiore a quella europea (92%), asiatica (61%) e latinoamericana (72%). E mentre Alibaba e Tencent dominano in Cina, Safaricom e Jumia si affermano in Africa tra gap infrastrutturali e vincoli sistemici.

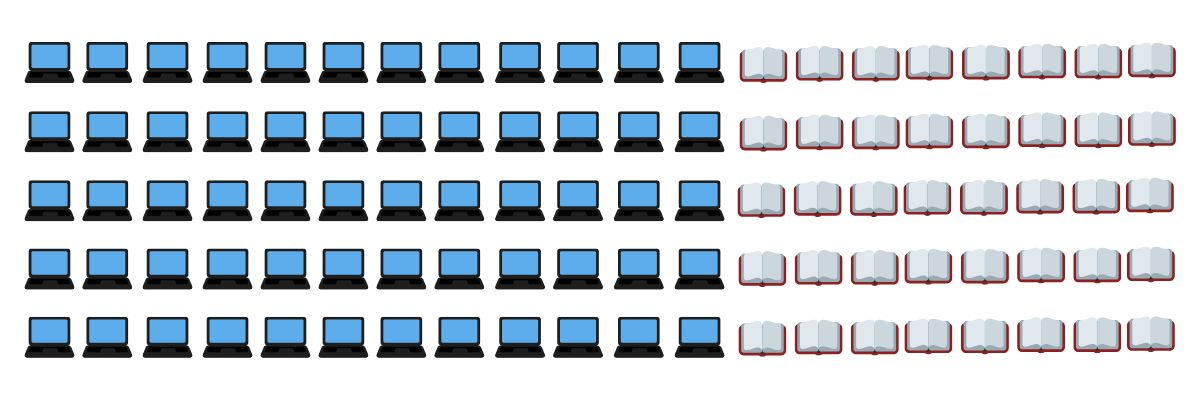

In Vietnam, la diffusione dei QR code ha ormai superato le carte di credito. Più del 60% dei cittadini usa regolarmente questa tecnologia anche in contesti rurali. La spinta viene da mobile banking, wallet digitali e una rete di esercenti in rapida espansione. Un Paese fino a non molto tempo fa quasi interamente cash-based ha attualmente una percentuale di pagamenti mobili superiore alle medie europee. Il salto è stato reso possibile da uno dei più alti tassi di penetrazione di smartphone del pianeta. E in India, l’economia digitale ha superato l’11% del PIL nel 2022-23, impiegando 14,6 milioni di persone, rappresentando il 2,55% della forza lavoro totale, e mostra una produttività quasi cinque volte superiore rispetto al resto dell’economia. In Italia, nel 2023, il 45,8% della popolazione tra i 16 e i 74 anni possedeva competenze digitali di base, al di sotto della media UE del 55,6%. Tra gli occupati, il 56,9% aveva competenze digitali di base, rispetto al 64,7% della media UE.

E proprio restando per un momento sull’Italia, dove il tessuto produttivo è composto per tre quarti da PMI e il sistema formativo resta in larga parte ancorato a logiche disciplinari rigide, l’esperienza solo apparentemente esotica del leapfrogging contemporaneo ci offre spunti di riflessione nuovi.

Dopo aver invocato a gran voce gli upskilling e i reskilling, siamo ancora in grado di riconoscere le competenze? In un mercato in cui sempre più persone si formano fuori dai circuiti ufficiali, manca ancora un modo efficace per validare tutto ciò che non passa da un diploma o una laurea. Quante imprese stanno guardando negli occhi il potenziale? Non più ciò che si è fatto, ma ciò che si è in grado di fare.

Per intercettare quel famoso valore aggiunto, nascosto tra percorsi discontinui, competenze trasversali o contesti informali, abbiamo un urgente bisogno di inserire nuovi “professionisti-Pigmalione” nei nostri team di selezione, formazione, orientamento. Esperti senza preconcetti dotati di nuovi strumenti di lettura, nuovi standard di validazione, capaci di cucire nuove alleanze tra tecnologia e risorse umane. Non è solo questione di matching: è questione di decodifica. Di leggere oltre il CV, oltre le certificazioni, dentro le interazioni, i contributi, la storia unica di ogni professionista, tale o aspirante che sia.

Il lavoro, nella propria natura transazionale, sta assumendo una dimensione globale. Non solo nelle relazioni commerciali, ma anche nel mercato delle competenze stesse. Quelle skill che un tempo costavano mesi di formazione oggi si apprendono – e si vendono – on demand, ovunque, a costi marginali. L’equilibrio tra valore localizzato e offerta internazionale si fa instabile. E quando i margini si assottigliano, anche il lavoro, quello qualificato, inizia a scivolare: dalle strutture alle piattaforme, dai territori ai protocolli.

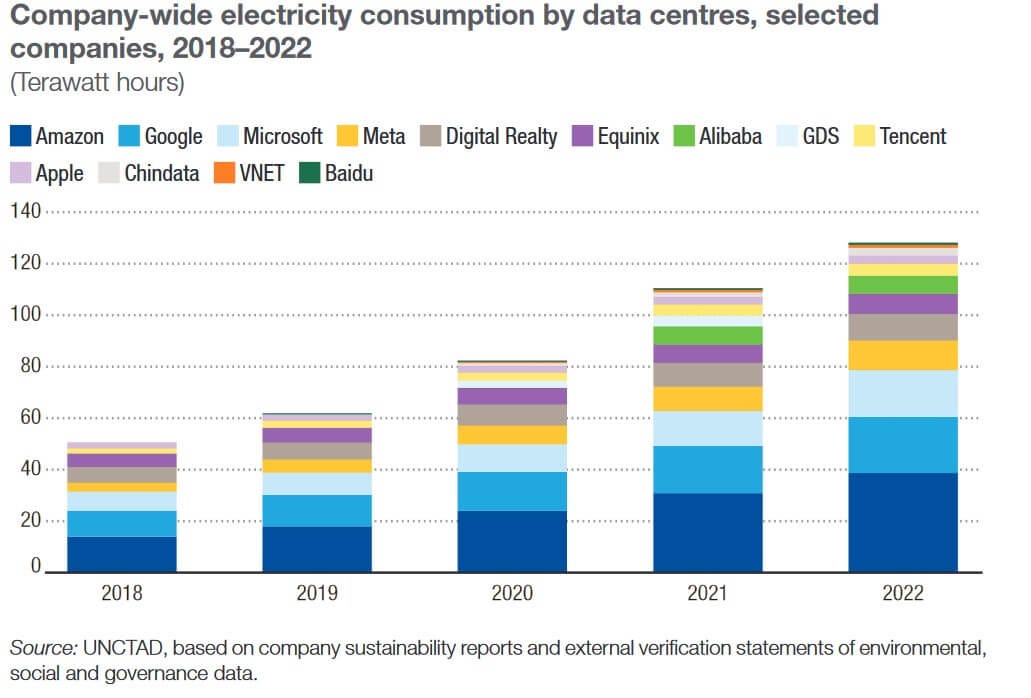

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, l’energia per far girare tutto questo si sta esaurendo. I data center – quei giganti in cui accumuliamo intelligenza, archivi e processi – consumano oggi tra il 2 e il 3% dell’elettricità globale. Con l’AI a pieno regime, quella percentuale potrebbe quasi triplicare entro il 2030. Novecentoquarantacinque terawattora all’anno. Un dato che slegato dal contesto potrebbe apparirci solo esageratamente grande. E allora eccolo servito, il contesto: i datacenter diventerebbero la quinta potenza a consumare più energia, superata solo da Cina, USA, India e Russia. Con il Giappone sarebbe testa a testa anno dopo anno.

È il prezzo invisibile di ogni salto tecnologico. Per ogni automazione che risparmia tempo, c’è un server che ne brucia. Per ogni algoritmo che anticipa una scelta, c’è una turbina che gira più veloce. La matematica è semplice: più intelligenza artificiale, più corrente. Più corrente, più tensione. Ambientale, geopolitica, sociale.

🔌 Forse servirebbe un nuovo tipo di indice, accanto a performance e engagement: un indicatore di autonomia e tenuta.

Cosa resta in piedi se si spegne il server per un’ora?

Chi sa orientarsi quando viene meno l’automatismo?

Chi lavora consapevolmente e chi stava solo seguendo uno script?

Sergio fa selezione da sei anni. Oggi ha davanti due candidature.

La prima è lineare: laurea in economia, master in HR, tre anni in una grande azienda. Certificazioni, esperienze coerenti, referenze impeccabili.

La seconda è meno convenzionale: studi interrotti, lavori brevi, una lista di progetti personali trovati online, articoli scritti su LinkedIn, contributi a forum internazionali, qualche attestato da corsi seguiti nei weekend.

Continua a scorrere i file. Uno dei due è perfetto per la job description. L’altro non rispetta nemmeno metà dei requisiti, ma è contraddistinto da un’aura sorprendente. Il gestionale li visualizza in ordine alfabetico. Sergio chiude il laptop e resta a pensare.

Ce ne sono di tecnologici, infrastrutturali, educativi. Alcuni si vedono: una rete mobile dove non c’era nemmeno l’asfalto, un’app che sostituisce l’intera filiera logistica, un codice scritto da chi non ha mai seguito un corso universitario in materia. Altri leapfrogging, no: si insinuano nelle pieghe dei contratti, nei vuoti normativi, negli automatismi che nessuno controlla più. Tutti, però, hanno una cosa in comune: mentre salti, qualcosa ti cade dalle tasche. Un diritto, una tutela, una forma di riconoscimento che fino a ieri sembrava garantita. Il problema è che, mentre ci si solleva da terra, non si guarda più giù. Non c’è tempo. L’euforia del salto offusca la memoria del suolo. E se intorno si muove tutto – competenze, piattaforme, modelli di business, aspettative – ma le infrastrutture sociali restano immobili, il rischio non è solo quello di non atterrare. È quello di non sapere più nemmeno dove farlo.

C’è una vecchia metafora – poco realistica, mai precisamente attribuita, ma indubbiamente efficace – secondo cui una rana, una volta entrata in una pentola piena d’acqua fredda che si scalda lentamente non si accorgerebbe del pericolo e morirebbe bollita. La metafora è totalmente fasulla, perché il leapfrogging ci spiega come le rane potrebbero anche esserci nate in quell’acqua bollente, ma prima o poi inevitabilmente, troveranno lo slancio per tirarsi fuori e sopravvivere.

Oggi, in una stazione spagnola bloccata da un blackout, qualcuno apre Telegram e chiede se i treni ripartiranno. Nessuno risponde. Alla biglietteria, un impiegato dice che non è possibile prevedere nulla: “Potrebbero esserci cancellazioni”. La sala d’attesa è piena. Il futuro, per oggi, è offline.

Se fai due più due…🧮

Senti questa: le cascate Vittoria e il “leapfrogging energetico” 👩💻

Le cascate Vittoria, al confine tra Zambia e Zimbabwe, sono uno degli spettacoli naturali più formidabili del pianeta. Con un fronte d’acqua lungo oltre un chilometro e mezzo e una caduta media di 108 metri, generano un frastuono così potente da sembrare un tuono, visibile sotto forma di nebbia fino a 50 km di distanza. Non a caso, il loro nome locale è Mosi-oa-Tunya, “il fumo che tuona”. Non è solo bellezza: è anche energia. Una parte dell’acqua che si lancia nella gola viene deviata attraverso un canale per alimentare una centrale elettrica: qui nasce l’idroelettrico, la più grande fonte di energia rinnovabile in Africa. Più a valle, una diga sullo Zambesi ha dato vita a un’imponente centrale, trasformando la potenza delle cascate in elettricità per migliaia di persone. Proprio la ricchezza di risorse naturali fa dell’Africa un terreno fertile per il cosiddetto leapfrogging energetico. Le stime attuali, seppur ancora parziali, parlano chiaro: il potenziale teorico del solare fotovoltaico supera i 650.000 terawattora l’anno – mille volte il consumo attuale – concentrato soprattutto nell’Africa orientale e meridionale. Analogamente, per l’energia eolica, offre prospettive significative, con una potenzialità stimata di circa 460.000 terawattora l’anno. Ma è l’idroelettrico, già ampiamente utilizzato in paesi come il Mozambico, a restare oggi la principale fonte rinnovabile del continente.

💬Chi nasce tondo…

Key-notes📝

🔑Le note di lettura delle nostre key people su questo numero di Informapiù.

Nella tua attività commerciale, ti è mai capitato di lavorare con aziende che hanno accelerato bruscamente nella digitalizzazione o nell’adozione di nuovi modelli organizzativi, senza passare da alcune fasi intermedie “classiche”? Quali sono, secondo te, i rischi e le opportunità di questi “salti” nei percorsi evolutivi aziendali?

La maggior parte delle aziende oggi comprende che per tenere alta la propria competitività sul mercato c’è necessità di generare dinamismo interno ed esterno. Le tecnologie innovative e i cambiamenti organizzativi sotto questo punto di vista sicuramente sono dei driver importanti.

Nella mia esperienza è capitato di fare consulenza ad aziende il cui mutamento è stato repentino ed ho potuto notare delle costanti. Chi è riuscito a trasmettere in maniera chiara ed efficace la nuova direzione ingaggiando le key people già in organico e completando il quadro delle competenze con nuovi innesti ha attraversato la transizione con risultati performanti, basso turnover e anche un buon employer branding.

Diversamente si corre il rischio di vivere un’organizzazione stressata con obiettivi poco chiari e risultati sotto aspettativa.

Italo D’Auria | Regional Sales Manager Area Emilia @LavoropiùHai mai gestito team o inserimenti in cui una persona ha dimostrato competenze digitali, soft skill o capacità decisionali superiori a quelle che ci si aspetta dal suo “livello” o percorso? Come si valorizzano oggi risorse che imparano in fretta e “saltano passaggi” rispetto ai percorsi tradizionali?

Curiosità, intelligenza emotiva, proattività e senso di responsabilità, accompagnati da visione e pensiero critico sono i segnali di chi brucia le tappe. A questo punto occorre ascolto autentico e fiducia. Per queste risorse vanno creati argini che le guidino senza imbrigliarle e permettere loro di esprimere il proprio potenziale costruendo via via un contesto in cui visibilità e responsabilità crescenti generino i loro sogni da costruire.

La vetrina giusta in cui poter brillare e la condivisione con la comunità aziendale del valore che queste risorse generano sono e saranno i presupposti perché chi salta le tappe oggi possa guidare i cambiamenti di domani.

Giorgia Cremonini | Area Manager Bologna Ovest @Lavoropiù✏️ Informapiù è una newsletter che raggiunge oltre 3.000 persone interessate ai temi delle risorse umane, del lavoro e dell’innovazione. Il contributo della community è fondamentale per favorire lo scambio di know-how e la circolazione di punti di vista e best practice. Usa la sezione commenti per aggiungere le tue #communitynotes?

Per la categoria special✨

🔬Il punto di vista delle nostre branches estere.

Dal vostro punto di osservazione internazionale, ci sono Paesi in cui il lavoro si sta trasformando più velocemente del previsto, con modelli organizzativi o professioni che nascono senza passare dai “classici” passaggi evolutivi? Puoi raccontarci un esempio concreto o un trend che avete osservato sul campo e che potrebbe ispirare anche le imprese italiane?

Dal nostro osservatorio internazionale, vediamo che in diversi Paesi il lavoro sta cambiando rapidamente, superando le tappe intermedie. In Brasile, molte startup nascono già remote-first, senza mai aver avuto una sede fisica, con strutture agili e distribuite sin dall’inizio. Non passano dalla gerarchia al network: partono direttamente come network. In Spagna, alcune aziende stanno sperimentando modelli radicali come la settimana di 4 giorni o la flessibilità totale di orario e luogo, senza passare per la classica fase di “flessibilità parziale”. È un leapfrogging culturale che ridisegna il concetto di produttività. In Hong Kong, cresce una freelance economy iper-specializzata: professionisti senior operano su progetti multipli, fuori dai modelli contrattuali classici. Anche le carriere diventano modulari.

Tre contesti diversi, un messaggio comune: il futuro del lavoro non sempre segue il copione. Il più delle volte, lo riscrive.

Silvia Monfort Solà | International Development Manager @LavoropiùExtra-time⏱

💡Un tecnicismo che può tornarti utile di questi tempi.

Nella tua esperienza, quali sono i rischi più concreti che hai osservato quando un’organizzazione digitalizza troppo in fretta, magari senza una fase intermedia di accompagnamento? Ci sono segnali che ti aiutano a capire se un processo tecnologico sta “saltando” passaggi chiave, e come si può intervenire in tempo?

Digitalizzare un’azienda significa intraprendere un percorso strutturato. Se questo cammino viene affrontato in modo affrettato, diventa difficile creare fasi intermedie di accompagnamento: il rischio di saltare passaggi fondamentali aumenta notevolmente, e intervenire per tempo si fa complesso, fino al punto di portare l’azienda ad abbandonare il progetto.

I segnali di allarme possono essere: adesione disomogenea della popolazione aziendale, stallo del progetto, impossibilità di mettere in atto azioni correttive. Rimettere a fuoco una trasformazione digitale “iniziata male” è complesso; saltare delle tappe ed inserire azioni correttive o compensative diventa parte del processo di adattamento del percorso a patto che la Road Map sia costruita a seguito di un’attenta analisi e prevedendo momenti di check point e feedback.

Ramona Lagazzi | Responsabile Digital Transformation @Lavoropiù🔗 Ieri, oggi e domani: link dai tempi che cambiano.

🗿 ieri: ok, lo streaming, ma qual è stato il significato sociale e culturale del noleggio?

⚡️ oggi: la fibra negli USA è pronta a volare su Starlink, ma forse è un passo indietro

🔮 domani: come l’IA trasformerà i settori in via di sviluppo

💅 Nei ritagli di tempo, abbiamo anche…

🏅 centrato la Slam al fianco delle pantere di Conegliano (TV)

⚽ portato i tifosi rossoblù a bordo campo in occasione di Bologna-Juventus

👥 organizzato un nuovo Makers a Parma sulle sfide future delle HR

✨ parlato di capitale umano e “persone al centro” al convegno Innovalab 2025

📚 sostenuto la 30° edizione del Premio Estense Scuola

Segui Lavoropiù anche su LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok.